ゆとり?ユトリ? ― 2007/01/17 10:30

<教育再生会議>らしきもの、

ゆとり教育に対する反省からか、

つまり、もう少し時代を元に戻そうという為の、

対策会議の報告書が出されようとしている。

土日を休日にした完全週五日制の見直し、

授業時間の1割り増し、

夏休み、冬休み長期休暇の短縮など、

沢山の項目があるが、重ねて、

イジメ問題に対して、

反社会的行為を繰り返す児童・生徒への

出席停止措置なども盛り込まれている。

どうなんでしょう?

子供の責任ですか?

この制度は、欧米式とばかり、

コンビニと化学調味料的合理で、

電子レンジになんでも放り込んできたオトナが、

使い道のない余暇を、

口を空けたまま楽しんでいたからこうなったのだ。

オトナが作った制度なら、

オトナの生活時間の見直しから図るべきでしょう?

いつの間にかどこでも完全週休2日、

「いや仕事は忙しい、毎日残業だ!」

そりゃ、そうです。休み多いのだから・・。

祝日が多いので、3連休も多いのですね。

成人の日をずらす必要があったのでしょうか?

そのために必ず正月明けに連休が来て、

なんだか年の初めから足並みは崩れる。

子供ばかりを教育しようったって、

そうは行かないでしょうにね。

反社会的行為を繰り返す児童、生徒を

作り出してきたのはオトナ社会ですから、

生産物でしたら責任はひどく問われるのに、

人間を上手く成長させられなかった責任の所在は、

どこに行ってしまうのか?

オトナの法律で罰する事だけを決めても、

子供は何を信じればよいのでしょうね?

授業時間増やす、ユトリをやめる?

こうなると、文化行事や学校催事は、

いち早く削られていくのです。

「ユトリ」の意味を履き違えたからこうなった。

時間のユトリではなく、「心のゆとり」、

無理やり時間だけ与えて、

時間の使い方を教えられなかったのです。

今の時刻を50億もの人が同時に過ごしていますが、

それぞれの時間は違うルーツです。

生きてきた時間の中に、今の時刻があるのですから。

どう思います?

ゆとり教育に対する反省からか、

つまり、もう少し時代を元に戻そうという為の、

対策会議の報告書が出されようとしている。

土日を休日にした完全週五日制の見直し、

授業時間の1割り増し、

夏休み、冬休み長期休暇の短縮など、

沢山の項目があるが、重ねて、

イジメ問題に対して、

反社会的行為を繰り返す児童・生徒への

出席停止措置なども盛り込まれている。

どうなんでしょう?

子供の責任ですか?

この制度は、欧米式とばかり、

コンビニと化学調味料的合理で、

電子レンジになんでも放り込んできたオトナが、

使い道のない余暇を、

口を空けたまま楽しんでいたからこうなったのだ。

オトナが作った制度なら、

オトナの生活時間の見直しから図るべきでしょう?

いつの間にかどこでも完全週休2日、

「いや仕事は忙しい、毎日残業だ!」

そりゃ、そうです。休み多いのだから・・。

祝日が多いので、3連休も多いのですね。

成人の日をずらす必要があったのでしょうか?

そのために必ず正月明けに連休が来て、

なんだか年の初めから足並みは崩れる。

子供ばかりを教育しようったって、

そうは行かないでしょうにね。

反社会的行為を繰り返す児童、生徒を

作り出してきたのはオトナ社会ですから、

生産物でしたら責任はひどく問われるのに、

人間を上手く成長させられなかった責任の所在は、

どこに行ってしまうのか?

オトナの法律で罰する事だけを決めても、

子供は何を信じればよいのでしょうね?

授業時間増やす、ユトリをやめる?

こうなると、文化行事や学校催事は、

いち早く削られていくのです。

「ユトリ」の意味を履き違えたからこうなった。

時間のユトリではなく、「心のゆとり」、

無理やり時間だけ与えて、

時間の使い方を教えられなかったのです。

今の時刻を50億もの人が同時に過ごしていますが、

それぞれの時間は違うルーツです。

生きてきた時間の中に、今の時刻があるのですから。

どう思います?

『ミカド講座』あります。 ― 2007/01/18 23:24

2月3日に面白い講座がありますので、

前宣しておきたいと思います。

いろいろな繋がりから、

以前より親しくしていただいている、

日本ヨハン・シュトラウス協会。

以前、会長山本氏から講座を依頼され、

その時は、「こうもり」に関しての私の考察・・・

知っていました?

「こうもり」初演には、日本人役が出ているって!?

知っていました?

オリジナルには、5国の民族バレエ曲があるって!?

さらに、チャールダッシュの新版、オケ版の話など、

話は盛りだくさんになりました。

事のほか好評で、今回は第2回と相成ったのです。

2月3日は、

『喜歌劇「ミカド」あれこれ』というタイトルで、

英国喜歌劇「ミカド」の類稀な魅力と、

明治3年以降、横浜での日本のオペラ時代幕開け話。

以前、『作曲家サリヴァンの光と陰』というタイトルで、

英文学会で発表した内容も合わせます。

19世紀の英国喜歌劇と、日本のオペラ創世記の話を、

資料と映像と話で楽しんでいただこうかと考えています。

また、初公開映像ですが、

2006年8月1日の私どもの英国公演映像も、

少し披露してしまおうかと思っています。

英国喜歌劇に興味ある方、

明治期の日本のオペラ事情を知りたい方、

オペレッタをいもっと知りたい方、そして、

「ミカド」の楽しさと魅力に浸かりたい方、

是非、是非!おいでください。

日本ヨハン・シュトラウス協会の催しですが、

会員以外の、ビジターの皆さんでも、

行くことが可能とのことです。

詳しくは、日本ヨハン・シュトラウス協会

http://www5f.biglobe.ne.jp/~strauss/

の<例会・行事のお知らせ>を、御覧ください。

ビジターの方は、2,500円です。

詳細は下記:

日時: 2月3日(土) 午後1時30分~

会場: 協会事務所

申込み: FAXで協会(03-3449-4938)まで

会費: 2,000円、ビジター2,500円

五反田の駅から5分ほどです。

また、毎週水曜日の午後2~5時が在室のようです。

他の日は、電話してもいらっしゃらないのでご注意を。

ご希望の方は、私への申し込みでもOKです。

手配いたします。

普段とは違うマニアックな話、

サリバンの音楽の秘密など、

楽しい講座にしたいと思います。

この機会に、更なるミカドの世界に、是非どうぞ!

写真は英国公演、女声出演者の艶やかな姿です。

前宣しておきたいと思います。

いろいろな繋がりから、

以前より親しくしていただいている、

日本ヨハン・シュトラウス協会。

以前、会長山本氏から講座を依頼され、

その時は、「こうもり」に関しての私の考察・・・

知っていました?

「こうもり」初演には、日本人役が出ているって!?

知っていました?

オリジナルには、5国の民族バレエ曲があるって!?

さらに、チャールダッシュの新版、オケ版の話など、

話は盛りだくさんになりました。

事のほか好評で、今回は第2回と相成ったのです。

2月3日は、

『喜歌劇「ミカド」あれこれ』というタイトルで、

英国喜歌劇「ミカド」の類稀な魅力と、

明治3年以降、横浜での日本のオペラ時代幕開け話。

以前、『作曲家サリヴァンの光と陰』というタイトルで、

英文学会で発表した内容も合わせます。

19世紀の英国喜歌劇と、日本のオペラ創世記の話を、

資料と映像と話で楽しんでいただこうかと考えています。

また、初公開映像ですが、

2006年8月1日の私どもの英国公演映像も、

少し披露してしまおうかと思っています。

英国喜歌劇に興味ある方、

明治期の日本のオペラ事情を知りたい方、

オペレッタをいもっと知りたい方、そして、

「ミカド」の楽しさと魅力に浸かりたい方、

是非、是非!おいでください。

日本ヨハン・シュトラウス協会の催しですが、

会員以外の、ビジターの皆さんでも、

行くことが可能とのことです。

詳しくは、日本ヨハン・シュトラウス協会

http://www5f.biglobe.ne.jp/~strauss/

の<例会・行事のお知らせ>を、御覧ください。

ビジターの方は、2,500円です。

詳細は下記:

日時: 2月3日(土) 午後1時30分~

会場: 協会事務所

申込み: FAXで協会(03-3449-4938)まで

会費: 2,000円、ビジター2,500円

五反田の駅から5分ほどです。

また、毎週水曜日の午後2~5時が在室のようです。

他の日は、電話してもいらっしゃらないのでご注意を。

ご希望の方は、私への申し込みでもOKです。

手配いたします。

普段とは違うマニアックな話、

サリバンの音楽の秘密など、

楽しい講座にしたいと思います。

この機会に、更なるミカドの世界に、是非どうぞ!

写真は英国公演、女声出演者の艶やかな姿です。

報告 ― 2007/01/22 17:30

ここでも何度か報告させていただいている、

我町の『音楽の街』構想策定委員会の活動。

午前中に市長に報告書を提出しました。

およそ半年間の委員会、委員長の私にとっては、

およそ10ヶ月余りの活動がひと段落。

この春よりお世話になった方々に、

あらためてお礼を述べたい所存です。

毎回の委員会では、忙しい中、

万障繰り合わせて参加していただいた委員の方々。

またフォーラムでは、パネリストとして、

遠方より駆けつけてくださった永井さんと、

私達も、手本としなければならない活動を

報告してくださった大久保さんには、

あらためてこの場を借りて感謝します。

また、このフォーラムで演奏してくださった、

狛江在住の音楽家と俳優の2人、

そのほか、市民協働課の皆さんに、

暖かい言葉を掛けていただいている市民の方々。

最初は肝心。

もし、基礎が1cmずれてしまったら、

壮大な設計の建造物も3階で崩壊してしまうし、

遠くの目標定めて歩き出しても、

1歩目の歩き出す方位が1度狂ってしまっただけで、

1キロ先は茨の道になってしまいますね。

もう、すでに来年に向けて動き出しています。

この大プロジェクト、どこに着地するのか、

理解と協賛を得て、結果を残していけるのか、

前途は必ずしも揚々ではありませんが、

今だからこそ土を育てる事をしなければなるまいと

肝に銘じながら、今日も丹念に畑を耕すのです。

良い土さえ作っていけば、必ず芽は出て、

緑の葉がつき花が咲き実るのですから・・・。

我町の『音楽の街』構想策定委員会の活動。

午前中に市長に報告書を提出しました。

およそ半年間の委員会、委員長の私にとっては、

およそ10ヶ月余りの活動がひと段落。

この春よりお世話になった方々に、

あらためてお礼を述べたい所存です。

毎回の委員会では、忙しい中、

万障繰り合わせて参加していただいた委員の方々。

またフォーラムでは、パネリストとして、

遠方より駆けつけてくださった永井さんと、

私達も、手本としなければならない活動を

報告してくださった大久保さんには、

あらためてこの場を借りて感謝します。

また、このフォーラムで演奏してくださった、

狛江在住の音楽家と俳優の2人、

そのほか、市民協働課の皆さんに、

暖かい言葉を掛けていただいている市民の方々。

最初は肝心。

もし、基礎が1cmずれてしまったら、

壮大な設計の建造物も3階で崩壊してしまうし、

遠くの目標定めて歩き出しても、

1歩目の歩き出す方位が1度狂ってしまっただけで、

1キロ先は茨の道になってしまいますね。

もう、すでに来年に向けて動き出しています。

この大プロジェクト、どこに着地するのか、

理解と協賛を得て、結果を残していけるのか、

前途は必ずしも揚々ではありませんが、

今だからこそ土を育てる事をしなければなるまいと

肝に銘じながら、今日も丹念に畑を耕すのです。

良い土さえ作っていけば、必ず芽は出て、

緑の葉がつき花が咲き実るのですから・・・。

カスピ海とカラヤン ― 2007/01/23 23:28

先日のブログでも書いたのだが、

引越し騒動で片付けていたら出てきた、

少し昔のプログラムの話の第二段。

書ききれずに、「また今度」としていたので、

続きを書いておくのです。

この青いプログラムは、

初めて行った外国で聴いた貴重な演奏会。

しかも今となっては、こんなものよくぞ聴けたと、

とてつもない感謝と、当時の感慨も思い出すのです。

1988年11月20日です。

今からはもう19年(!)も、前・・・(落ち込む)。

この時私は、留学への足がかりを求めて、

まず、ウィーンに行きましたのは、

音楽の都とかワルツの殿堂なんて浮いた話でなく、

あまりに近しい同級生が居たので、

そこからヨーロッパ探訪と言うことでした。

たまたま滞在中に、すでに留学中の先輩が、

「カラヤン&ウィーンフィルの演奏会のチケット

取れたんだけど行かない?」と・・・。

私は、小学生の頃からカラヤン狂でしたし、、、

正確には、&ベルリン&グラモフォンの黄色い背表紙が、

正式な好みなのでしたが、そんなことはどうでもよく、

「勿論です!」と血走った目で即答。

今となっては、某オケのクラ吹きのその先輩が、

何故私に譲ってくれたのか、「狂」を知っていたのか、

私が脅して奪ったのか、も思いだせないのですが、

いずれにせよ、幸運の一枚のチケットです。

カラヤンの活動の歴史を知っている方には、

当たり前の話しですが、

あまりにも知らない方のために、一言。

晩年は、ベルリン・フィルの音楽監督に就任し、

蜜月の関係を気付いた彼でしたが、

ウィーンフィルとの共演は、

ベルリン時代以前にはたくさんあり、

1960年代前半以前は、

むしろ、カラヤン=ウィーンの方程式でした。

ですから、80歳と7ヶ月を迎えたこのとき、

ウィーン・フィルを振ること自体、大変な注目度、

また体調を何度も崩していたカラヤンは、

すでに世界的国宝、いや無形文化財の域に達しており、

いつが最後の公演になるかも知れず、でしたので、

この演奏会に本当に彼が来るのか、

その一瞬まで誰もわからないのでした。

楽友協会ホールは、勿論ウィーンフィルの

本拠地であるばかりでなく、

いわばクラシック音楽のメッカと言っても

過言ではないのであるが、

待機するオケのメンバーの拍手に迎えられ、

客席からも、舞台にカラヤンの片手が見えた瞬間、

一瞬にしてお客さんは総立ちで、

巨匠を迎え、ゆっくりとした足取りで、

指揮台に臨む彼を、時々立ち止まらせ、

約20分間かけて拍手で迎えたのである。

それだけで感動していた私だが、

演奏は、もっと感動的だった。

若気の至りでいろいろな感想を持ったのは記憶するが、

そんなことは、勿論どうでもよく、

演奏を生で聴き、カラヤンと同じ空気を吸った事で、

「一生息を吐かない」、と宣言した事を思い出す。

カラヤンは、その後大晦日にベルリンでコンサート、

そして、4月にウィーンでコンサートをし、

3ヶ月後に急逝してしまったので、

このウィーンのコンサートは、最晩年のカラヤンを

語る上で、貴重な演奏になっているのです。

ちなみにCDもあれば、DVDにもなっています。

あえてそれ以来、録音物は聴いていませんが、

先日、このプログラムが出てきたときには、

19年の前の自分が思い出され感傷的になりました。

アエロフロート・ロシア航空に搭乗し、

モスクワのトランジット・ホテルでは、

2m以上あるカスピ海の大男と同室にされた。

あまりに怖くガタガタと震えながらも、

酒が飲みたく階下のバーに降りたが、

ドル小紙幣の持ち合わせがなくて困り果てる。

ならばと、自慢げに日本の5円玉を目の前にかざすと、

店員全員に歓迎されて、「好きなだけ飲め」と言われ、

ビールをしこたま抱えて、

ウォッカ瓶はポケットにねじ込みながら部屋に帰り、

カスピ海野郎と仲良く飲み明かしたのだ。

「話せば解るんだ、人間は!」ってね。

こんな、2日後には、カラヤン聴いて・・・

人生は、何処に行っても面白いのです。

良い事も、悪いことも、これまた人生。

引越し騒動で片付けていたら出てきた、

少し昔のプログラムの話の第二段。

書ききれずに、「また今度」としていたので、

続きを書いておくのです。

この青いプログラムは、

初めて行った外国で聴いた貴重な演奏会。

しかも今となっては、こんなものよくぞ聴けたと、

とてつもない感謝と、当時の感慨も思い出すのです。

1988年11月20日です。

今からはもう19年(!)も、前・・・(落ち込む)。

この時私は、留学への足がかりを求めて、

まず、ウィーンに行きましたのは、

音楽の都とかワルツの殿堂なんて浮いた話でなく、

あまりに近しい同級生が居たので、

そこからヨーロッパ探訪と言うことでした。

たまたま滞在中に、すでに留学中の先輩が、

「カラヤン&ウィーンフィルの演奏会のチケット

取れたんだけど行かない?」と・・・。

私は、小学生の頃からカラヤン狂でしたし、、、

正確には、&ベルリン&グラモフォンの黄色い背表紙が、

正式な好みなのでしたが、そんなことはどうでもよく、

「勿論です!」と血走った目で即答。

今となっては、某オケのクラ吹きのその先輩が、

何故私に譲ってくれたのか、「狂」を知っていたのか、

私が脅して奪ったのか、も思いだせないのですが、

いずれにせよ、幸運の一枚のチケットです。

カラヤンの活動の歴史を知っている方には、

当たり前の話しですが、

あまりにも知らない方のために、一言。

晩年は、ベルリン・フィルの音楽監督に就任し、

蜜月の関係を気付いた彼でしたが、

ウィーンフィルとの共演は、

ベルリン時代以前にはたくさんあり、

1960年代前半以前は、

むしろ、カラヤン=ウィーンの方程式でした。

ですから、80歳と7ヶ月を迎えたこのとき、

ウィーン・フィルを振ること自体、大変な注目度、

また体調を何度も崩していたカラヤンは、

すでに世界的国宝、いや無形文化財の域に達しており、

いつが最後の公演になるかも知れず、でしたので、

この演奏会に本当に彼が来るのか、

その一瞬まで誰もわからないのでした。

楽友協会ホールは、勿論ウィーンフィルの

本拠地であるばかりでなく、

いわばクラシック音楽のメッカと言っても

過言ではないのであるが、

待機するオケのメンバーの拍手に迎えられ、

客席からも、舞台にカラヤンの片手が見えた瞬間、

一瞬にしてお客さんは総立ちで、

巨匠を迎え、ゆっくりとした足取りで、

指揮台に臨む彼を、時々立ち止まらせ、

約20分間かけて拍手で迎えたのである。

それだけで感動していた私だが、

演奏は、もっと感動的だった。

若気の至りでいろいろな感想を持ったのは記憶するが、

そんなことは、勿論どうでもよく、

演奏を生で聴き、カラヤンと同じ空気を吸った事で、

「一生息を吐かない」、と宣言した事を思い出す。

カラヤンは、その後大晦日にベルリンでコンサート、

そして、4月にウィーンでコンサートをし、

3ヶ月後に急逝してしまったので、

このウィーンのコンサートは、最晩年のカラヤンを

語る上で、貴重な演奏になっているのです。

ちなみにCDもあれば、DVDにもなっています。

あえてそれ以来、録音物は聴いていませんが、

先日、このプログラムが出てきたときには、

19年の前の自分が思い出され感傷的になりました。

アエロフロート・ロシア航空に搭乗し、

モスクワのトランジット・ホテルでは、

2m以上あるカスピ海の大男と同室にされた。

あまりに怖くガタガタと震えながらも、

酒が飲みたく階下のバーに降りたが、

ドル小紙幣の持ち合わせがなくて困り果てる。

ならばと、自慢げに日本の5円玉を目の前にかざすと、

店員全員に歓迎されて、「好きなだけ飲め」と言われ、

ビールをしこたま抱えて、

ウォッカ瓶はポケットにねじ込みながら部屋に帰り、

カスピ海野郎と仲良く飲み明かしたのだ。

「話せば解るんだ、人間は!」ってね。

こんな、2日後には、カラヤン聴いて・・・

人生は、何処に行っても面白いのです。

良い事も、悪いことも、これまた人生。

ダンス・ダンス・イースト ― 2007/01/26 23:24

某楽器奏者Aさん経由の依頼で、

移動パン屋さんの呼び込み用テーマ音楽を作り、

ナレーションも入れました。

3分足らずの曲ですが、先月話をいただいて、

お風呂でパッと浮かんですぐ作ったのです。

タイトルは、『踊れ!イースト菌!』

というか、『Dance! Dance! Yeast!』かな。

いや~、我ながら良くできた、と自画自賛。

Aさんのナレーションも入れ込んで、

なかなかよい感じになりましたよ。

聴きたいですか?

では、パンを買いに行ってくださいな。

この依頼の関係で、既存の店舗のパンを何度も

頂戴しましたが、何食べても美味いのです。

私は、ドイツに居たせいか、ライ麦や、

ギシギシ発酵の重たいドイツパンが好きなのですが、

そんなニーズに応えるべく商品が沢山あります。

こりゃ、期待に応えねばと思ったものです。

パン作りにイースト菌(酵母)は欠かせませんが、

暢気でポワンとしたイメージのイースト達だって、

闇雲に発酵してみたり、日向ぼっこのように、

ボンヤリしているわけではなく、

初夏の気候のような温度で活発な動きと成長を遂げる。

温度高すぎると死んじゃうし低いと働かない、と、

それなりに苦労や悩みもあるのだろう。

ワルツに乗って踊るように働くイースト達が、

様々な難敵を越えて晴れて立派に成長し、

発酵を遂げるドラマチックな音楽になったのです。

・・・って、3分ですがね。

どこで販売するのだろう?

多分東京の南の方角かなぁ・・・。

「アヴァンセ」言うらしいので、

どなたか見かけた方、聴いた方いらっしゃったら、

御一報くだされたし。

2秒~5秒のジングルや、テーマ曲、宣伝曲、

個人のテーマ曲なんてのもいいですね。

今度、作りましょうか?

と、気をよくして調子に乗ってみました。

スミマセン、作曲家にはございません。

いやいや、Aちゃん有難う!

移動パン屋さんの呼び込み用テーマ音楽を作り、

ナレーションも入れました。

3分足らずの曲ですが、先月話をいただいて、

お風呂でパッと浮かんですぐ作ったのです。

タイトルは、『踊れ!イースト菌!』

というか、『Dance! Dance! Yeast!』かな。

いや~、我ながら良くできた、と自画自賛。

Aさんのナレーションも入れ込んで、

なかなかよい感じになりましたよ。

聴きたいですか?

では、パンを買いに行ってくださいな。

この依頼の関係で、既存の店舗のパンを何度も

頂戴しましたが、何食べても美味いのです。

私は、ドイツに居たせいか、ライ麦や、

ギシギシ発酵の重たいドイツパンが好きなのですが、

そんなニーズに応えるべく商品が沢山あります。

こりゃ、期待に応えねばと思ったものです。

パン作りにイースト菌(酵母)は欠かせませんが、

暢気でポワンとしたイメージのイースト達だって、

闇雲に発酵してみたり、日向ぼっこのように、

ボンヤリしているわけではなく、

初夏の気候のような温度で活発な動きと成長を遂げる。

温度高すぎると死んじゃうし低いと働かない、と、

それなりに苦労や悩みもあるのだろう。

ワルツに乗って踊るように働くイースト達が、

様々な難敵を越えて晴れて立派に成長し、

発酵を遂げるドラマチックな音楽になったのです。

・・・って、3分ですがね。

どこで販売するのだろう?

多分東京の南の方角かなぁ・・・。

「アヴァンセ」言うらしいので、

どなたか見かけた方、聴いた方いらっしゃったら、

御一報くだされたし。

2秒~5秒のジングルや、テーマ曲、宣伝曲、

個人のテーマ曲なんてのもいいですね。

今度、作りましょうか?

と、気をよくして調子に乗ってみました。

スミマセン、作曲家にはございません。

いやいや、Aちゃん有難う!

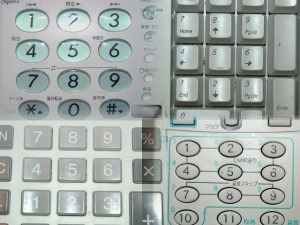

お天気屋のテンキー ― 2007/01/27 18:18

上から下が、

電話機。

リモコン。

下から上が、

パソコン。

計算機。

さて、これはナンでしょう?

1~9、0の数字の並び方です。

毎日100万回と使うテンキーですが、

パソコン、計算機は、

左下に1から右に行き、上に上る。

所謂「電卓並び」

対して電話機や、リモコンでは、

左上に1から右に行き、下に下がる。

これが、「電話並び」

なるほど、計算機系は下に1があるのか・・

と思いきや、

最近では、携帯電話使っての計算機会も多く、

これは、上から下に1,2,3・・・。

逆にパソコンで電話番号を打つ事も多いが、

これは、左下から1,2,3・・・。

スカイプなんて、PCに直結で使うPC電話なのに、

これは上から1,2,3、・・・。

テレビ、オーディオ類のリモコンも上から1,2,3、・・・。

キッチン御用達のタイマーだが、

計算機型のモノでも左上から1,2,3・・・。

テンキー付き金庫も、左上から1,2,3・・・。

貴重品ロッカーも左上から1,2,3・・・。

な~んだ、計算系は、左下かと分類しそうにも、

気まずいのはATMである。

コンビニのATMなどは、

付属のテンキーは大概左下なのだが、

タッチ画面でテンキーも現れるタイプがある。

これが、いきおい逆並びで現れたりするのだ。

銀行に行けば、ATM画面の脇に、

親切心だろうが、計算機が置いてあるが、

これは勿論「電卓並び」で、

計算後すぐに振り込んだりするときのATM機は、

左上の「電話並び」だったりするのです。

私は、今や「電卓並び」が使いやすく、

電話もそうして欲しいものなのだ。

3本、4本の指使って、早押しするから、

打ちやすい電卓並びが出来たのか?

電話みたいに、1本指で回していたものは、

早押しの必要が無かったから上からなのか?

ならば、携帯メールの“あいうえお”順が、

左から右に流れて行くのは気持ち悪くないのか?

左利きの人だったら、

上で下でも右の隅のあったら便利だろうなぁ。

大体字を書くときには、縦書きでも、

左上から右下にくれば、書いた字が見えて楽だし、

書いた字を手で汚す心配もなくなるが、

これは、毛筆時代、紙から離して持っていたから、

問題はなかったのだな。

アラビア語では、どうなっているのだろう??

ワケガ解らなくなってきました。

そう、とりあえず、テンキー問題。

これは、どうしてこういう事になったのか、

歴史か、発明家の癖か、習慣か、宗教か・・・。

わかる方、教えてくださいませんか?

電話機。

リモコン。

下から上が、

パソコン。

計算機。

さて、これはナンでしょう?

1~9、0の数字の並び方です。

毎日100万回と使うテンキーですが、

パソコン、計算機は、

左下に1から右に行き、上に上る。

所謂「電卓並び」

対して電話機や、リモコンでは、

左上に1から右に行き、下に下がる。

これが、「電話並び」

なるほど、計算機系は下に1があるのか・・

と思いきや、

最近では、携帯電話使っての計算機会も多く、

これは、上から下に1,2,3・・・。

逆にパソコンで電話番号を打つ事も多いが、

これは、左下から1,2,3・・・。

スカイプなんて、PCに直結で使うPC電話なのに、

これは上から1,2,3、・・・。

テレビ、オーディオ類のリモコンも上から1,2,3、・・・。

キッチン御用達のタイマーだが、

計算機型のモノでも左上から1,2,3・・・。

テンキー付き金庫も、左上から1,2,3・・・。

貴重品ロッカーも左上から1,2,3・・・。

な~んだ、計算系は、左下かと分類しそうにも、

気まずいのはATMである。

コンビニのATMなどは、

付属のテンキーは大概左下なのだが、

タッチ画面でテンキーも現れるタイプがある。

これが、いきおい逆並びで現れたりするのだ。

銀行に行けば、ATM画面の脇に、

親切心だろうが、計算機が置いてあるが、

これは勿論「電卓並び」で、

計算後すぐに振り込んだりするときのATM機は、

左上の「電話並び」だったりするのです。

私は、今や「電卓並び」が使いやすく、

電話もそうして欲しいものなのだ。

3本、4本の指使って、早押しするから、

打ちやすい電卓並びが出来たのか?

電話みたいに、1本指で回していたものは、

早押しの必要が無かったから上からなのか?

ならば、携帯メールの“あいうえお”順が、

左から右に流れて行くのは気持ち悪くないのか?

左利きの人だったら、

上で下でも右の隅のあったら便利だろうなぁ。

大体字を書くときには、縦書きでも、

左上から右下にくれば、書いた字が見えて楽だし、

書いた字を手で汚す心配もなくなるが、

これは、毛筆時代、紙から離して持っていたから、

問題はなかったのだな。

アラビア語では、どうなっているのだろう??

ワケガ解らなくなってきました。

そう、とりあえず、テンキー問題。

これは、どうしてこういう事になったのか、

歴史か、発明家の癖か、習慣か、宗教か・・・。

わかる方、教えてくださいませんか?

空豆にブラームス ― 2007/01/28 23:11

久し振りに松本でオケのリハです。

東京も暖かいですが、松本も頗る暖かい。

市のシンボル、松本城の公園では、

氷の彫刻がいくつも展示してあったが、

解け出した水がポタポタと落ちるほどの、

なんとも可愛そうな気温なのである。

オケの練習曜日の関係で、

大抵日曜日に泊まっているので、

練習終了後の食事(飲み?)には、

苦労をする、いや、させている様子です。

それでも日曜に美味しい店もあるし、

そうグルメでもない私は気にはしていませんが、

悔しいのは、

あと、もう一杯だけ、ゆっくり飲みたい時に、

行く店が無いのですな・・・。

と、昨夜の宿は、前回と主催が違うので、

違うホテルにチェックインしたのです。

そして皆と食事した後に、フロントに相談。

すると、側らから出してきたのが、

『信州松本Bar紀行』という小冊子。

社団法人日本バーテンダー協会長野支部発行の、

松本市内のBar名店案内なのである。

ほぅ!と唸りながら、ページをめくると、

10数軒の雰囲気の良いBarの写真が、

次々に目に飛び込んでくるのだ。

しかし、下段の店情報の中には、

定休日/日曜・・・と、ホント軒並み、そうなのだ。

なんて残念な事でしょう。

よく見れば、中には、“月曜祝日の場合は営業”とか、

“日曜(不定)”など、期待の持たせる文字もある。

時間のある時に1泊前乗りして、

ゆっくりとBarを巡ろうか、、、などと、

確実に実現不可能な事に期待を寄せて、

ホテルの1階のBarで、

冊子の詳細を見ながら思いを馳せたのです。

しばらくは、この冊子を常に携帯して、

スーパーあずさに乗ろう。

いやいや、忘れたら悲しいから、

ブラームスのスコアに挟んでおこう。

そうそう、ブラームスの生家は、

ハンブルクの飲み屋だったのだから、

その位じゃ撥は当らないだろう・・・。

美しい雑木林の写真ですが、

特有の寒々とした雰囲気がない今日この頃です。

先日、某食事屋に行きましたら、

とても美味しい空豆が出てきました。

仲良しの主人と話していたら、

先走りの旬素材が早すぎて、季節感がオカシイと、

嬉しさ越えて、悲しい顔をしておりました。

尤もです。

東京も暖かいですが、松本も頗る暖かい。

市のシンボル、松本城の公園では、

氷の彫刻がいくつも展示してあったが、

解け出した水がポタポタと落ちるほどの、

なんとも可愛そうな気温なのである。

オケの練習曜日の関係で、

大抵日曜日に泊まっているので、

練習終了後の食事(飲み?)には、

苦労をする、いや、させている様子です。

それでも日曜に美味しい店もあるし、

そうグルメでもない私は気にはしていませんが、

悔しいのは、

あと、もう一杯だけ、ゆっくり飲みたい時に、

行く店が無いのですな・・・。

と、昨夜の宿は、前回と主催が違うので、

違うホテルにチェックインしたのです。

そして皆と食事した後に、フロントに相談。

すると、側らから出してきたのが、

『信州松本Bar紀行』という小冊子。

社団法人日本バーテンダー協会長野支部発行の、

松本市内のBar名店案内なのである。

ほぅ!と唸りながら、ページをめくると、

10数軒の雰囲気の良いBarの写真が、

次々に目に飛び込んでくるのだ。

しかし、下段の店情報の中には、

定休日/日曜・・・と、ホント軒並み、そうなのだ。

なんて残念な事でしょう。

よく見れば、中には、“月曜祝日の場合は営業”とか、

“日曜(不定)”など、期待の持たせる文字もある。

時間のある時に1泊前乗りして、

ゆっくりとBarを巡ろうか、、、などと、

確実に実現不可能な事に期待を寄せて、

ホテルの1階のBarで、

冊子の詳細を見ながら思いを馳せたのです。

しばらくは、この冊子を常に携帯して、

スーパーあずさに乗ろう。

いやいや、忘れたら悲しいから、

ブラームスのスコアに挟んでおこう。

そうそう、ブラームスの生家は、

ハンブルクの飲み屋だったのだから、

その位じゃ撥は当らないだろう・・・。

美しい雑木林の写真ですが、

特有の寒々とした雰囲気がない今日この頃です。

先日、某食事屋に行きましたら、

とても美味しい空豆が出てきました。

仲良しの主人と話していたら、

先走りの旬素材が早すぎて、季節感がオカシイと、

嬉しさ越えて、悲しい顔をしておりました。

尤もです。

敬愛、ディアギレフ。 ― 2007/01/29 23:02

1909年5月19日。

パリのシャトレ劇場で行なわれた、

ロシアバレエ団の初公演は、

1900年に産声を上げたモダンダンスの波に

一矢を報いるだけでなく、

この日のロシアバレエ団の公演は、

脈々と続いてきたバレエ界に

20世紀の息吹を感じさせる事になったのです。

それから20年間も。

ストラビンスキーの作曲した

「春の祭典」「火の鳥」

「ペトルーシュカ」「プルチネッラ」。

モーリス・ラヴェル「ダフニスとクロエ」に

ファリャの「三角帽子」。

また、パブロ・ピカソやユトリロは美術を担当し、

ココ・シャネルの衣裳、ジャン・コクトーは、

文筆で参加ばかりか、ポスターデザインまで書いた。

これだけではない。

フォーキン、ニジンスキーら振付け家、

アンセルメからマルケビッチ、モントゥーら、

今では伝説の指揮者も全て、このバレエとの協働に

身を捧げたといっても良い活躍をしているのである。

この中心人物が、

セルゲイ・ディアギレフである。

団長にしてプロデューサー。

彼の采配によって、それから20年間に渡って、

バレエを中心とした芸術が、世界を圧巻し、

総合舞台芸術として作られた芸術作品の分子は、

今の世にも多大な影響を与え続けているのである。

大変な人です。

沢山のスキャンダル、逸話と伝説に囲まれた生涯。

彼の記事や伝記を読むと、

芸術の歴史を動かした人物としての魅力と魔力は、

今の世では考えられない洞察力に行動力。

なにより、妄想に近い空想を具現していく力は、

天才としか考えられない人物なのです。

リムスキー=コルサコフに作曲を学び、

20代で美術雑誌を創刊しながら、

埋もれた芸術への執着を見せる。

ロシア芸術への愛着とプライドから、

総合芸術を世界に広げていく野心を抱く。

1906年にロシア美術展、

1908年には、オペラ公演を行い、

パリにはロシアブームが起っている。

そして総合芸術として最後に選んだのが、

ロシア芸術の歴史と先端を表現できるバレエ。

以降生涯を捧げて邁進していくのである。

NBAバレエ団が総力を挙げて挑む、

『バレエ・リュスの夕べ』

1909年の初公演でも演奏している、

「ダッタン人の踊り」他、「バラの精」

「ショピニアーナ」「ラ・カルナバル」の4曲全て、

ロシアバレエ団創立時の振り付け家

ミハイル・フォーキンの作品群からです。

また、この公演にゲスト参加する、

21世紀のニジンスキーと言われる、

ラスタ・トーマスの出演も、大変話題となっています。

東京劇場管弦楽団の演奏で、私が指揮します。

2月24日(土)が18:30開演

25日(日)が15:00開演です。

詳しくは、NBAバレエ団HPを見てください。

http://www.nbaballet.org/testhabu00.htm

沢山の方に観ていただきたく存じます。

チャイコフスキーの子供たちともいうべき世代の、

最高にして至高のロシア芸術の世界。

素晴らしい音楽と、舞踊など、

ディアギレフの目指した総合芸術の分子は、

極東日本の21世紀でも、受け継がれているのです。

パリのシャトレ劇場で行なわれた、

ロシアバレエ団の初公演は、

1900年に産声を上げたモダンダンスの波に

一矢を報いるだけでなく、

この日のロシアバレエ団の公演は、

脈々と続いてきたバレエ界に

20世紀の息吹を感じさせる事になったのです。

それから20年間も。

ストラビンスキーの作曲した

「春の祭典」「火の鳥」

「ペトルーシュカ」「プルチネッラ」。

モーリス・ラヴェル「ダフニスとクロエ」に

ファリャの「三角帽子」。

また、パブロ・ピカソやユトリロは美術を担当し、

ココ・シャネルの衣裳、ジャン・コクトーは、

文筆で参加ばかりか、ポスターデザインまで書いた。

これだけではない。

フォーキン、ニジンスキーら振付け家、

アンセルメからマルケビッチ、モントゥーら、

今では伝説の指揮者も全て、このバレエとの協働に

身を捧げたといっても良い活躍をしているのである。

この中心人物が、

セルゲイ・ディアギレフである。

団長にしてプロデューサー。

彼の采配によって、それから20年間に渡って、

バレエを中心とした芸術が、世界を圧巻し、

総合舞台芸術として作られた芸術作品の分子は、

今の世にも多大な影響を与え続けているのである。

大変な人です。

沢山のスキャンダル、逸話と伝説に囲まれた生涯。

彼の記事や伝記を読むと、

芸術の歴史を動かした人物としての魅力と魔力は、

今の世では考えられない洞察力に行動力。

なにより、妄想に近い空想を具現していく力は、

天才としか考えられない人物なのです。

リムスキー=コルサコフに作曲を学び、

20代で美術雑誌を創刊しながら、

埋もれた芸術への執着を見せる。

ロシア芸術への愛着とプライドから、

総合芸術を世界に広げていく野心を抱く。

1906年にロシア美術展、

1908年には、オペラ公演を行い、

パリにはロシアブームが起っている。

そして総合芸術として最後に選んだのが、

ロシア芸術の歴史と先端を表現できるバレエ。

以降生涯を捧げて邁進していくのである。

NBAバレエ団が総力を挙げて挑む、

『バレエ・リュスの夕べ』

1909年の初公演でも演奏している、

「ダッタン人の踊り」他、「バラの精」

「ショピニアーナ」「ラ・カルナバル」の4曲全て、

ロシアバレエ団創立時の振り付け家

ミハイル・フォーキンの作品群からです。

また、この公演にゲスト参加する、

21世紀のニジンスキーと言われる、

ラスタ・トーマスの出演も、大変話題となっています。

東京劇場管弦楽団の演奏で、私が指揮します。

2月24日(土)が18:30開演

25日(日)が15:00開演です。

詳しくは、NBAバレエ団HPを見てください。

http://www.nbaballet.org/testhabu00.htm

沢山の方に観ていただきたく存じます。

チャイコフスキーの子供たちともいうべき世代の、

最高にして至高のロシア芸術の世界。

素晴らしい音楽と、舞踊など、

ディアギレフの目指した総合芸術の分子は、

極東日本の21世紀でも、受け継がれているのです。

最近のコメント