邦楽ガチラブ ― 2010/01/13 16:14

2日前に続いての「音楽の街-狛江」の主催事業、

市役所ロビーコンサートでした。

年に2回のコンサート、今回は邦楽。

正月空けて2週間ですが、新年らしく、

「新春初夢コンサート」と題して、

箏と尺八の演奏を30分、聴いていただきました。

箏の座奏とは、正座して箏を弾くことですが、

最近は、椅子に座って弾くことも多く、

使用する楽器の台は、立奏台といわれます。

これでも、床から50センチの高さの楽器を、

屈んだ姿勢で弾くものですから、

高い所から覗かないと見え難いものです。

でも今日は工夫していただいて、

立って演奏できるように、更に高い楽器台。

この台は何と言うのでしょう?

背伸び台?いや、背伸びではない・・

伸身台?いや伸びない・・・、超立台?

はたまたジャンプ台・・これはスキーだ・・

ま、いずれにせよお客さんにとっては嬉しい、

演奏者の心遣いもありがたいのです。

新春らしく、名曲宮城道雄「春の海」に始まり、

聴きやすい曲も織り交ぜながら、

長沢勝利「萌春」で閉めての5曲。

ロビーコンサートは、音量の制限などもあり、

演奏楽器を工夫するのですが、

なんだ問題もなく、この季節に相応しい会でした。

演奏の渡辺正子さん、三塚幸彦さん、

ありがとうございました!心より感謝です。

市役所ロビーコンサートでした。

年に2回のコンサート、今回は邦楽。

正月空けて2週間ですが、新年らしく、

「新春初夢コンサート」と題して、

箏と尺八の演奏を30分、聴いていただきました。

箏の座奏とは、正座して箏を弾くことですが、

最近は、椅子に座って弾くことも多く、

使用する楽器の台は、立奏台といわれます。

これでも、床から50センチの高さの楽器を、

屈んだ姿勢で弾くものですから、

高い所から覗かないと見え難いものです。

でも今日は工夫していただいて、

立って演奏できるように、更に高い楽器台。

この台は何と言うのでしょう?

背伸び台?いや、背伸びではない・・

伸身台?いや伸びない・・・、超立台?

はたまたジャンプ台・・これはスキーだ・・

ま、いずれにせよお客さんにとっては嬉しい、

演奏者の心遣いもありがたいのです。

新春らしく、名曲宮城道雄「春の海」に始まり、

聴きやすい曲も織り交ぜながら、

長沢勝利「萌春」で閉めての5曲。

ロビーコンサートは、音量の制限などもあり、

演奏楽器を工夫するのですが、

なんだ問題もなく、この季節に相応しい会でした。

演奏の渡辺正子さん、三塚幸彦さん、

ありがとうございました!心より感謝です。

古の音 ― 2010/01/14 23:23

義父が「こんなもの出て来たんだけど・・」と、

カシオの電子楽器を私のところに持ってきた。

しかし「壊れていて電池入れても動かない」、とも。

早速分解してみると、酸化による接点の汚れが、

バッテリーケース以外にもあちこちで見られたので、

丁寧にヤスリがけして、接点復活剤などで応急処置。

なんでもない、電源が入り数十年の眠りから醒める。

古い小型キーボードですが、大したモノです。

今では、子供用のおもちゃキーボードでも遊べる、

シーケンス機能を「オートプレイ」の名前で、

また音色を、アタック、ディレイ、ビブラート等、

自分好みに設定できる「A.D.S.R」機能。

しかし何とも素晴らしいのが、何故か計算機の機能。

さすが、カシオの製品ということなのですね。

一応定数計算や、%まで計算できるものです。

それぞれの鍵盤に番号が振ってあって、

これらを押してテンキーとするのですが、

そう考えると、この形はソロバンに見えなくも無い。

・・・。

半分オモチャかと思いながら見ていて、

一応メーカーの発売年数でも調べようかと思ったら、

この機械、古くてもたいして凄い!

名機、までは言いすぎかもしれませんが、

発売されたのが約30年前。

今時の卓上シンセと同機能のシンセサイザーが、

8畳間埋まる程の機械の塊だった時代に程近いのです。

そんな時代に、スイッチ1つで弾けて、

初心者でも電子鍵盤音を楽しめるように、

工夫を凝らした卓上電子ミニ鍵盤の開発には、

現代に通ずるカシオの精神が宿っているのですね。

しかも調べたら、現在でもエミュレーターとして、

パソコンで扱えるようになっています。

「エミュレーター」は、音色などをデジタル解析し、

ソフト化してパソコンで扱えるようにしたもの。

持ち歩かなくても、パソコンで音が出ますし、

実際に使用する頻度は極めて少なくても、

歴史的楽器としての音の保存が出来ています。

廃れてしまう文明が救われているのですから、

こういうデジタル化は、大いに賛成ですし、

劣化しないということは素晴らしいことです。

ただ、実際にこの機械を使うとなると、

音は単音しか出ませんし、小さいのですが、

しっかりとした重さもあり、

ううむ・・・ 使えますかなぁ~。

カシオの電子楽器を私のところに持ってきた。

しかし「壊れていて電池入れても動かない」、とも。

早速分解してみると、酸化による接点の汚れが、

バッテリーケース以外にもあちこちで見られたので、

丁寧にヤスリがけして、接点復活剤などで応急処置。

なんでもない、電源が入り数十年の眠りから醒める。

古い小型キーボードですが、大したモノです。

今では、子供用のおもちゃキーボードでも遊べる、

シーケンス機能を「オートプレイ」の名前で、

また音色を、アタック、ディレイ、ビブラート等、

自分好みに設定できる「A.D.S.R」機能。

しかし何とも素晴らしいのが、何故か計算機の機能。

さすが、カシオの製品ということなのですね。

一応定数計算や、%まで計算できるものです。

それぞれの鍵盤に番号が振ってあって、

これらを押してテンキーとするのですが、

そう考えると、この形はソロバンに見えなくも無い。

・・・。

半分オモチャかと思いながら見ていて、

一応メーカーの発売年数でも調べようかと思ったら、

この機械、古くてもたいして凄い!

名機、までは言いすぎかもしれませんが、

発売されたのが約30年前。

今時の卓上シンセと同機能のシンセサイザーが、

8畳間埋まる程の機械の塊だった時代に程近いのです。

そんな時代に、スイッチ1つで弾けて、

初心者でも電子鍵盤音を楽しめるように、

工夫を凝らした卓上電子ミニ鍵盤の開発には、

現代に通ずるカシオの精神が宿っているのですね。

しかも調べたら、現在でもエミュレーターとして、

パソコンで扱えるようになっています。

「エミュレーター」は、音色などをデジタル解析し、

ソフト化してパソコンで扱えるようにしたもの。

持ち歩かなくても、パソコンで音が出ますし、

実際に使用する頻度は極めて少なくても、

歴史的楽器としての音の保存が出来ています。

廃れてしまう文明が救われているのですから、

こういうデジタル化は、大いに賛成ですし、

劣化しないということは素晴らしいことです。

ただ、実際にこの機械を使うとなると、

音は単音しか出ませんし、小さいのですが、

しっかりとした重さもあり、

ううむ・・・ 使えますかなぁ~。

オカルト ― 2010/01/15 23:23

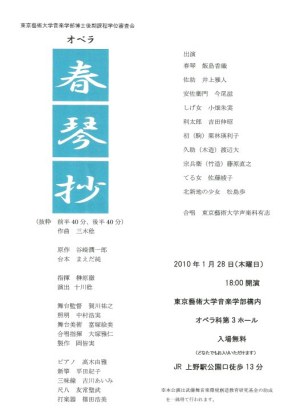

今月末28日に藝大でオペラ<春琴抄>の本番。

そんなこともあり、ここ最近は、

週に2回、3回と、詰めながら稽古です。

原作である谷崎潤一郎「春琴抄」は、

昔から何度か読んでいたのだが、

この公演にあたり、秋から何度も読み返している。

彼の作品に対しての評を私がする立場ではないが、

この作品に流れる、静けさには、

何度読んでもドキドキと胸が鳴ります。

師匠春琴は、盲目であるがゆえ、

些細な音にも大変敏感でしょうから、

周りの者達は、環境音には相当気遣ったはず。

大きな商家で、商売の日常音はあるにせよ、

三弦の師匠として奥座敷に住まう彼女の

身の周りの音を想像してみても、

文章から聞こえて来るのは、

部屋の中では、絹、畳、鶯・・・。

加えるなら、冬には暖をとるための炭の弾ける音。

本来でしたら、人のざわめきや蝉の煩さ、

廊下の軋む音からガラズ戸の音、

ザワザワ、ミンミン、ギシギシ、ガラガラと、

煩いハズですが、文章からは全く聞こえてこない。

生活なんて、本来音に囲まれていて、

全くの静けさほど恐ろしい音はない。

でも、「春琴抄」には無駄な音は一切聞こえないのです。

この小説は、第三者による語りの手法であるが、

読んでいると、春琴と佐助の間に立ってしまい、

読んでいる私が恐縮して音を立てられない始末。

ドラマの中の音というのは面白いものです。

それゆえに、この静かな2人の間の音を奏でる、

オペラ作品としての<春琴抄>は、とても面白い。

稽古に来る弟子の高鳴る心臓の音、

丁稚に番頭達が遠くから覗き見る嘲笑音、

張り詰めた空気の音に、しんしんと降る雪の音、

増して、心の中に仕舞い込もうとする喜びの音に、

絶望と切望の崖っぷちに立つ心の音、

歓喜の口元の音と、感泣で涙が頬をつたう音・・・。

静かな春琴の部屋に流れる億千万の感情の音を

出し尽くして、聴いている方々の心に、

地を這う隙間風の音だけ残したいと思う今日です。

そんな私のお気に入りは、

ショパンを聴きながら「春琴抄」を読むこと。

静かなノクターンであっても、

脳内アドレナリンと最良の音量バランスに計る。

これ、お薦めというより、オカルトです。

そんなこともあり、ここ最近は、

週に2回、3回と、詰めながら稽古です。

原作である谷崎潤一郎「春琴抄」は、

昔から何度か読んでいたのだが、

この公演にあたり、秋から何度も読み返している。

彼の作品に対しての評を私がする立場ではないが、

この作品に流れる、静けさには、

何度読んでもドキドキと胸が鳴ります。

師匠春琴は、盲目であるがゆえ、

些細な音にも大変敏感でしょうから、

周りの者達は、環境音には相当気遣ったはず。

大きな商家で、商売の日常音はあるにせよ、

三弦の師匠として奥座敷に住まう彼女の

身の周りの音を想像してみても、

文章から聞こえて来るのは、

部屋の中では、絹、畳、鶯・・・。

加えるなら、冬には暖をとるための炭の弾ける音。

本来でしたら、人のざわめきや蝉の煩さ、

廊下の軋む音からガラズ戸の音、

ザワザワ、ミンミン、ギシギシ、ガラガラと、

煩いハズですが、文章からは全く聞こえてこない。

生活なんて、本来音に囲まれていて、

全くの静けさほど恐ろしい音はない。

でも、「春琴抄」には無駄な音は一切聞こえないのです。

この小説は、第三者による語りの手法であるが、

読んでいると、春琴と佐助の間に立ってしまい、

読んでいる私が恐縮して音を立てられない始末。

ドラマの中の音というのは面白いものです。

それゆえに、この静かな2人の間の音を奏でる、

オペラ作品としての<春琴抄>は、とても面白い。

稽古に来る弟子の高鳴る心臓の音、

丁稚に番頭達が遠くから覗き見る嘲笑音、

張り詰めた空気の音に、しんしんと降る雪の音、

増して、心の中に仕舞い込もうとする喜びの音に、

絶望と切望の崖っぷちに立つ心の音、

歓喜の口元の音と、感泣で涙が頬をつたう音・・・。

静かな春琴の部屋に流れる億千万の感情の音を

出し尽くして、聴いている方々の心に、

地を這う隙間風の音だけ残したいと思う今日です。

そんな私のお気に入りは、

ショパンを聴きながら「春琴抄」を読むこと。

静かなノクターンであっても、

脳内アドレナリンと最良の音量バランスに計る。

これ、お薦めというより、オカルトです。

宴酣 ― 2010/01/16 23:23

朝一番でアマチュアオケのリハーサル。

9時から東の方まで集まるのは大変ですが、

皆さんしっかり集まり、有意義な練習。

2月13日が公演ですので、そろそろ本腰。

狭い部屋ながら、充実した練習をこなす。

頑張りましょうね、皆さん。

土曜日に午前中からしっかり練習などすると、

一日がとても長いのですが、

有効に使える時間が長くありがたいものです。

・・・で、Vlaの学生N嶋とF井を誘い、

駅横の店で蕎麦でもと思ったのだが、

なぜか、販売機ボタンはビールを押していた。

カウンター越しの小母ちゃんも話に加わり、

四方山と、1時間強話しこみながら酒盛り。

2時間立って指揮していたのに、

どうして、ワザワザ立ちながら呑んでいるのか、

良く解らないが楽しく帰路・・・。

・・・ではなく、

今日は「めいとろ吹き初め&新年会」。

年に数回しか真面目に楽器触らないのですが、

この方たちとの親交は、デザートで言ったら別腹。

楽器を取りに大塚のスタジオに寄り、

そそくさと御茶ノ水に馳せ参じる。

吹き初めは佳境に入っており、

私も若干混ざり楽器を吹いてみる。

そのあと記念写真ですが、

午後から参加して下さる私と同年のM沢さんはじめ、

OBの方々、大変ありがたいものです。

さて、ここからが本題の新年会。

さんざん吹いた後の酒は美味い、とばかり、、、

いや旨く呑むための口実として楽器を吹いているのか。

とにかく、更に多くのOB諸氏、

他楽器の多数豪華ゲストに加えて、

華やかな名誉団員1号2号も加わり、

呑めや歌えやと、宴酣なのである!

1次会で澄むはずも無く、そのまま同人数で2次会。

こうして今年も、彼らとの楽しい時間が始まった。

宴会の写真も沢山あったのですが、

オゾマシイので、アップできない・・。

午後のキレイな写真のみどうぞ。

9時から東の方まで集まるのは大変ですが、

皆さんしっかり集まり、有意義な練習。

2月13日が公演ですので、そろそろ本腰。

狭い部屋ながら、充実した練習をこなす。

頑張りましょうね、皆さん。

土曜日に午前中からしっかり練習などすると、

一日がとても長いのですが、

有効に使える時間が長くありがたいものです。

・・・で、Vlaの学生N嶋とF井を誘い、

駅横の店で蕎麦でもと思ったのだが、

なぜか、販売機ボタンはビールを押していた。

カウンター越しの小母ちゃんも話に加わり、

四方山と、1時間強話しこみながら酒盛り。

2時間立って指揮していたのに、

どうして、ワザワザ立ちながら呑んでいるのか、

良く解らないが楽しく帰路・・・。

・・・ではなく、

今日は「めいとろ吹き初め&新年会」。

年に数回しか真面目に楽器触らないのですが、

この方たちとの親交は、デザートで言ったら別腹。

楽器を取りに大塚のスタジオに寄り、

そそくさと御茶ノ水に馳せ参じる。

吹き初めは佳境に入っており、

私も若干混ざり楽器を吹いてみる。

そのあと記念写真ですが、

午後から参加して下さる私と同年のM沢さんはじめ、

OBの方々、大変ありがたいものです。

さて、ここからが本題の新年会。

さんざん吹いた後の酒は美味い、とばかり、、、

いや旨く呑むための口実として楽器を吹いているのか。

とにかく、更に多くのOB諸氏、

他楽器の多数豪華ゲストに加えて、

華やかな名誉団員1号2号も加わり、

呑めや歌えやと、宴酣なのである!

1次会で澄むはずも無く、そのまま同人数で2次会。

こうして今年も、彼らとの楽しい時間が始まった。

宴会の写真も沢山あったのですが、

オゾマシイので、アップできない・・。

午後のキレイな写真のみどうぞ。

調弦 ― 2010/01/17 23:23

地元「音楽の街-狛江」でもお世話になっている、

渡辺先生主催の筝曲会の大きなコンサート。

一門による発表会形式とはいえ、

学校での指導も合わせて行っているので、

小学生から、高校生、大人も含めた公演。

洋楽をやっている人にはピンと来ないようですが、

邦楽器は、舞台に上がるまでの準備が大変。

特に箏は、楽器の調弦に時間を要します。

13本の弦ならまだしも、

17弦の箏には更に時間がかかり、

21本とか、25本なんて事になると、

物理的にも時間を取られます。

洋楽の転調は、調弦をそのままにして、

押さえる位置や頭の中で整理するだけで、

楽器に影響はないのですが、

邦楽の場合、演奏中に調子が変わると、

3弦(三味線)でも、調弦を変えますし、

箏となると、調子を変えるのに必要なだけ、

何本も変えていくので、

その為の演奏前の準備がまた大変です。

「箏屋さん」、という特殊な役職があります。

筝曲合奏などの公演で、

沢山の楽器を並べては、ガタツキがないか触り、

はたまた不測の事態に対処する楽器扱いの名人。

楽器は、立奏台(椅子で演奏するための台)に乗せ、

演奏するので、この台も運ばなくてはならず、

全てに渡って箏の楽器の面倒を見てくれる方です。

出演人数、楽器の台数が増えると、箏屋さんも増え、

曲の合間に、忍者の如く黒装束で入り、

無言のまま楽器を入れ替え演奏準備を整える。

昨日の演奏会、19曲にも及ぶ曲があり、

その度に全て編成を変えて出すので、

緞帳が閉まる中で作業をしているとはいえ、

大変な騒ぎになっているはずです。

舞台裏も含め、決して見せずに、

美しい部分だけを見せて、聞かせて行く、

大事な事ですが、主催は骨が折れますね。

楽しい演奏会でした。

泰子先生、正子先生お疲れ様でした。

渡辺先生主催の筝曲会の大きなコンサート。

一門による発表会形式とはいえ、

学校での指導も合わせて行っているので、

小学生から、高校生、大人も含めた公演。

洋楽をやっている人にはピンと来ないようですが、

邦楽器は、舞台に上がるまでの準備が大変。

特に箏は、楽器の調弦に時間を要します。

13本の弦ならまだしも、

17弦の箏には更に時間がかかり、

21本とか、25本なんて事になると、

物理的にも時間を取られます。

洋楽の転調は、調弦をそのままにして、

押さえる位置や頭の中で整理するだけで、

楽器に影響はないのですが、

邦楽の場合、演奏中に調子が変わると、

3弦(三味線)でも、調弦を変えますし、

箏となると、調子を変えるのに必要なだけ、

何本も変えていくので、

その為の演奏前の準備がまた大変です。

「箏屋さん」、という特殊な役職があります。

筝曲合奏などの公演で、

沢山の楽器を並べては、ガタツキがないか触り、

はたまた不測の事態に対処する楽器扱いの名人。

楽器は、立奏台(椅子で演奏するための台)に乗せ、

演奏するので、この台も運ばなくてはならず、

全てに渡って箏の楽器の面倒を見てくれる方です。

出演人数、楽器の台数が増えると、箏屋さんも増え、

曲の合間に、忍者の如く黒装束で入り、

無言のまま楽器を入れ替え演奏準備を整える。

昨日の演奏会、19曲にも及ぶ曲があり、

その度に全て編成を変えて出すので、

緞帳が閉まる中で作業をしているとはいえ、

大変な騒ぎになっているはずです。

舞台裏も含め、決して見せずに、

美しい部分だけを見せて、聞かせて行く、

大事な事ですが、主催は骨が折れますね。

楽しい演奏会でした。

泰子先生、正子先生お疲れ様でした。

70年代 ― 2010/01/18 23:23

朝から、市役所にて会議。

来年の市内の活動を整理する為の大事な会合は、

様々な意見をまとめながら、春まで調整し、

よい方向に行かれるようにするのです。

もう4年目も終わろうとしている活動は、

いろいろな転換期を迎えようとしているのです。

そして夕方からは<春琴抄>稽古。

キャストが少し足らないながらも、

通し稽古の一回目なのである。

作曲の三木先生も稽古に参加してくださった。

午後、車で早めに家を出ながら、

いろいろな話に花が咲きました。

一緒の敷地の二世帯住宅に住んでいますが、

意外に普段頻繁に会うことも無く、

仕事の連絡などもメールで行っているので、

こういう時にじっくり話ができます。

なにせ、<春琴抄>は、一作目のオペラ。

1970年代の懇親の仕事振りは、作品に表れますが、

本人から聞く話は興味深く、

過去の知らない歴史も紐解いてくださるので、

ありがたいものです。

稽古終わって夕食も共にし、更に様々なはなし。

<春琴抄>、調度私の年の作品。

こうして、オペラ作品が始まったのかと思い、

自分の人生に当てはめて考えてみると、

これからの人生が大変である事に気付きます。

これからなのですね、まだまだ・・・。

さて、1月28日が公演です。

この公演は、抜粋版のオペラ<春琴抄>。

入場無料なのですが、審査会なので、

学外の方は、観る事が出来ませんが悪しからず。

オペラの先生方皆さん興味津々にいらっしゃる、

大変な公演になる様子です。

あと10日間、皆さん頑張りましょう。

来年の市内の活動を整理する為の大事な会合は、

様々な意見をまとめながら、春まで調整し、

よい方向に行かれるようにするのです。

もう4年目も終わろうとしている活動は、

いろいろな転換期を迎えようとしているのです。

そして夕方からは<春琴抄>稽古。

キャストが少し足らないながらも、

通し稽古の一回目なのである。

作曲の三木先生も稽古に参加してくださった。

午後、車で早めに家を出ながら、

いろいろな話に花が咲きました。

一緒の敷地の二世帯住宅に住んでいますが、

意外に普段頻繁に会うことも無く、

仕事の連絡などもメールで行っているので、

こういう時にじっくり話ができます。

なにせ、<春琴抄>は、一作目のオペラ。

1970年代の懇親の仕事振りは、作品に表れますが、

本人から聞く話は興味深く、

過去の知らない歴史も紐解いてくださるので、

ありがたいものです。

稽古終わって夕食も共にし、更に様々なはなし。

<春琴抄>、調度私の年の作品。

こうして、オペラ作品が始まったのかと思い、

自分の人生に当てはめて考えてみると、

これからの人生が大変である事に気付きます。

これからなのですね、まだまだ・・・。

さて、1月28日が公演です。

この公演は、抜粋版のオペラ<春琴抄>。

入場無料なのですが、審査会なので、

学外の方は、観る事が出来ませんが悪しからず。

オペラの先生方皆さん興味津々にいらっしゃる、

大変な公演になる様子です。

あと10日間、皆さん頑張りましょう。

引篭もり ― 2010/01/20 23:33

朝一で、大事な会議。

昼まで続くも時間切れで、また次回・・・。

急いで帰って、早朝からの作業の続き。

そう、朝から晩まで、何曲もの譜面を見る。

見なければならず、とにかく譜面作業。

譜面を見るのは仕事ですから、

調べることも、補作することも厭わず、

ましてや近き公演ならこの時間は大歓迎。

美しい譜面は、

音楽とと共に、素晴らしい風景となって、

脳裏に焼きつき、名場面と変化していくのです。

しかし、、、

汚すぎる譜面はどうしようもない・・・。

前にもここで書きましたが、

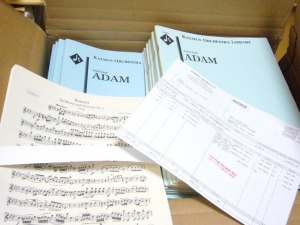

とある公演オケ譜が海外の劇場から届いた。

パンチで左隅に穴をあけて、

1パートをビニール紐でくくってあるのだから、

いろいろ覚悟はしていたけれども、

実際に詳細の点検に入ると、

手書きの譜面の余りの汚なさに、

イライラは募るばかりです。

この写真で解るでしょうか?

普通の4分の4拍子なのですが、段の最後が、

書ききれずに2拍で切れて、改行・・・。

次の段、1泊で切れて改行・・・

さらに次、今度は3泊で改行・・・。

えぇえぇ、誰だって写譜していたら、

上手く収まらずに左が余ったりします。

慣れていても、このレイアウトが難しい!

しかし!

この部分は曲が始まって多分3分後。

開始3分後でこの状態。

参ります。

演奏者は、こういう事で非常に疲労する。

演奏で神経を使うならばまだしも、

譜面を見る段階で疲労していたら、

埒があかないのです。

この譜面と指揮者用譜面(こいつがまた最悪)を

見比べながら、さらに確かな寸法(音楽のい間尺)の

音楽を聴いて確認していくのですが、

少し進んではため息、1曲クリアしては深呼吸。

とにかくイライラして事が進まない、

トホホの引き篭もりです。

昼まで続くも時間切れで、また次回・・・。

急いで帰って、早朝からの作業の続き。

そう、朝から晩まで、何曲もの譜面を見る。

見なければならず、とにかく譜面作業。

譜面を見るのは仕事ですから、

調べることも、補作することも厭わず、

ましてや近き公演ならこの時間は大歓迎。

美しい譜面は、

音楽とと共に、素晴らしい風景となって、

脳裏に焼きつき、名場面と変化していくのです。

しかし、、、

汚すぎる譜面はどうしようもない・・・。

前にもここで書きましたが、

とある公演オケ譜が海外の劇場から届いた。

パンチで左隅に穴をあけて、

1パートをビニール紐でくくってあるのだから、

いろいろ覚悟はしていたけれども、

実際に詳細の点検に入ると、

手書きの譜面の余りの汚なさに、

イライラは募るばかりです。

この写真で解るでしょうか?

普通の4分の4拍子なのですが、段の最後が、

書ききれずに2拍で切れて、改行・・・。

次の段、1泊で切れて改行・・・

さらに次、今度は3泊で改行・・・。

えぇえぇ、誰だって写譜していたら、

上手く収まらずに左が余ったりします。

慣れていても、このレイアウトが難しい!

しかし!

この部分は曲が始まって多分3分後。

開始3分後でこの状態。

参ります。

演奏者は、こういう事で非常に疲労する。

演奏で神経を使うならばまだしも、

譜面を見る段階で疲労していたら、

埒があかないのです。

この譜面と指揮者用譜面(こいつがまた最悪)を

見比べながら、さらに確かな寸法(音楽のい間尺)の

音楽を聴いて確認していくのですが、

少し進んではため息、1曲クリアしては深呼吸。

とにかくイライラして事が進まない、

トホホの引き篭もりです。

ギネス ― 2010/01/21 23:23

18日の夜23時にメールで注文して、

我が家に到着したのが今日21日の11時・・・。

どうしてこんなに迅速なんだ!

と、これは早いと言っても、

インターネットの国内の買い物ではない!

私が注文したのは、アメリカ、

しかもフロリダの出版社へ楽譜を注文。

今までにも、到着が早いことは有名で、

周りの業界人には、「中3日でくるよ」と、

便利さを吹聴していたのだが、

中3日どころか、中2日未満、

60時間で我が家に到着とはギネス級である。

どことは申しませんが、この出版は、

もう何年も前から利用しています。

一般的なオケ譜にはあまり適しているとは言えず、

どちらかと言えば、

スタンダードなドイツ、オーストリア作品などには、

ミスプリントなど信憑性がない場合が多いので、

馬鹿にされることもある出版社。

しかし在庫量の豊富さもさることながら、

レアな譜面がカタログに沢山あるのです。

英国、アメリカ関係の舞台作品に加え、

バレエのオケ譜セットも誠に便利。

また、さらにレアなところでは、

東欧系の新進作曲家、過去の有名作曲家でも、

クリティカル版(研究版)の最新があったりと、

1級の出版社とは違う味が楽しいのです。

私がいつも、「なるべく早い到着を望む!」と、

最後に書き加えるものだから、

競うように、すぐに手配するのかなぁ。

頑張るのは、スティーブかなぁ、

いや、マイケルかな・・ (妄想)

数万ある作品在庫ですから、

注文受けて発送まで、若干時間かかるでしょうに。

フロリダは、埼玉県あたりなのか?

実は、風呂利田という関東の町なのか?

そうか、刈増さんなのかもしれない・・・(さらに妄想)

しかし、譜面見る毎日なのに、

また新たな譜面が届いてしまったのだ。

どうしよう、、、整理をしなくてはいけない。

我が家に到着したのが今日21日の11時・・・。

どうしてこんなに迅速なんだ!

と、これは早いと言っても、

インターネットの国内の買い物ではない!

私が注文したのは、アメリカ、

しかもフロリダの出版社へ楽譜を注文。

今までにも、到着が早いことは有名で、

周りの業界人には、「中3日でくるよ」と、

便利さを吹聴していたのだが、

中3日どころか、中2日未満、

60時間で我が家に到着とはギネス級である。

どことは申しませんが、この出版は、

もう何年も前から利用しています。

一般的なオケ譜にはあまり適しているとは言えず、

どちらかと言えば、

スタンダードなドイツ、オーストリア作品などには、

ミスプリントなど信憑性がない場合が多いので、

馬鹿にされることもある出版社。

しかし在庫量の豊富さもさることながら、

レアな譜面がカタログに沢山あるのです。

英国、アメリカ関係の舞台作品に加え、

バレエのオケ譜セットも誠に便利。

また、さらにレアなところでは、

東欧系の新進作曲家、過去の有名作曲家でも、

クリティカル版(研究版)の最新があったりと、

1級の出版社とは違う味が楽しいのです。

私がいつも、「なるべく早い到着を望む!」と、

最後に書き加えるものだから、

競うように、すぐに手配するのかなぁ。

頑張るのは、スティーブかなぁ、

いや、マイケルかな・・ (妄想)

数万ある作品在庫ですから、

注文受けて発送まで、若干時間かかるでしょうに。

フロリダは、埼玉県あたりなのか?

実は、風呂利田という関東の町なのか?

そうか、刈増さんなのかもしれない・・・(さらに妄想)

しかし、譜面見る毎日なのに、

また新たな譜面が届いてしまったのだ。

どうしよう、、、整理をしなくてはいけない。

満身創痍 ― 2010/01/22 23:43

本日も<春琴抄>の稽古。

紆余曲折ありながらも、着実に前進。

毎回、稽古場の雰囲気でも写真に収めようと、

上野公演歩いている時は思うのですが、

稽古場に入ると、まさにそれどころではなく、

授業時間に縛られた限ある時間の有効利用で、

頭はフル稼働しているのです。

残念とは思いながらも・・今日もなし。

主役の2人には調度疲労が重なる時でもあり、

上手く乗り切って、来週を迎えていただきたい。

あとはGPがあり、そして公演です。

紆余曲折ありながらも、着実に前進。

毎回、稽古場の雰囲気でも写真に収めようと、

上野公演歩いている時は思うのですが、

稽古場に入ると、まさにそれどころではなく、

授業時間に縛られた限ある時間の有効利用で、

頭はフル稼働しているのです。

残念とは思いながらも・・今日もなし。

主役の2人には調度疲労が重なる時でもあり、

上手く乗り切って、来週を迎えていただきたい。

あとはGPがあり、そして公演です。

40年 ― 2010/01/23 23:23

「二十絃筝の40年過去と未来」と題された公演。

日本音楽集団の第198回(!)定期、

しっかり、聴いて参りました。

『日本音楽集団』、知っていますか?

創立されて半世紀を超え、

今も尚新しい邦楽の可能性を探求する団体です。

「現代邦楽」と称される音楽ジャンルがあります。

数百年の歴史から現代に脈々と続く、

古典邦楽分野に対して、新しい試み、

現代に於ける邦楽器の可能性などを探求する、

音楽ジャンルという意味でしょうか。

中国から伝来している多くの日本の楽器は、

導入された後、日本に相応しい進化はあったものの、

今でも進化を続けている楽器は少ないもの。

例えば、三味線の場合、

声に合う音色を求めて棹の太さは変化したが、

何処まで行っても絃は三本であり、

四本になることはありえないでしょう。

しかし、西洋音楽のヴァイオリンは、

最初、弦は3本しかなかった。

つまり、三味線だった。

これは極端な例ですが、中国の琵琶も、

伴奏楽器としての日本琵琶の原型ですが、

ソロ演奏中心で原型とは思えぬほど。

またそのお陰で進化も果たし、バチではなく、

爪をはめて演奏し、しかも音域も広く、

楽器としての機能美が備わっています。

日本楽器と古典音楽の価値と美しさは、

変わらぬ形、変わらぬ音という、

時間軸が極端に長い歴史も持ちながら、

その時代に作られる新しい音楽に対しては、

常に進化する奏法で賄ってきた。

そういった意味で、現在も古典邦楽の主流として、

受け継がれている13本の絃を持つ箏に対し、

可能性を探りながら、『二十絃筝』という、

7本も多い楽器を創作していったのは歴史上画期的。

そして40年を経たという時代の流れを鑑みる公演。

中国でも、韓国でも箏はありますが、

糸の数が違い、奏法さえ異なる事が多い。

また、二十絃筝(現代では通常21本)が、

今では広く使われるようになっており、

これは日本の影響であり、素晴らしい奏者と、

前例にない作品群を生み出していった作曲家の功績。

委嘱作品2曲を含む、9人の作曲家の作品は、

特色と時代の息吹が感じられ、

作曲家も演奏者も、皆二十絃箏と真剣に向かいあい、

様々な可能性を信じながら世に問うていった方々。

3部構成の公演、あまりに充実しすぎ。

素晴らしい公演だが、国立博物館、

またルーブル美術館を、開館と同時に入り、

閉館まで全て見て回った位のボリュームである。

しかし、4時間に渡る公演をしっかりと見届けた、

関係者、ファンは40年に思いを馳せていた。

日本音楽集団 公式HP

http://www.promusica.or.jp/

日本音楽集団の第198回(!)定期、

しっかり、聴いて参りました。

『日本音楽集団』、知っていますか?

創立されて半世紀を超え、

今も尚新しい邦楽の可能性を探求する団体です。

「現代邦楽」と称される音楽ジャンルがあります。

数百年の歴史から現代に脈々と続く、

古典邦楽分野に対して、新しい試み、

現代に於ける邦楽器の可能性などを探求する、

音楽ジャンルという意味でしょうか。

中国から伝来している多くの日本の楽器は、

導入された後、日本に相応しい進化はあったものの、

今でも進化を続けている楽器は少ないもの。

例えば、三味線の場合、

声に合う音色を求めて棹の太さは変化したが、

何処まで行っても絃は三本であり、

四本になることはありえないでしょう。

しかし、西洋音楽のヴァイオリンは、

最初、弦は3本しかなかった。

つまり、三味線だった。

これは極端な例ですが、中国の琵琶も、

伴奏楽器としての日本琵琶の原型ですが、

ソロ演奏中心で原型とは思えぬほど。

またそのお陰で進化も果たし、バチではなく、

爪をはめて演奏し、しかも音域も広く、

楽器としての機能美が備わっています。

日本楽器と古典音楽の価値と美しさは、

変わらぬ形、変わらぬ音という、

時間軸が極端に長い歴史も持ちながら、

その時代に作られる新しい音楽に対しては、

常に進化する奏法で賄ってきた。

そういった意味で、現在も古典邦楽の主流として、

受け継がれている13本の絃を持つ箏に対し、

可能性を探りながら、『二十絃筝』という、

7本も多い楽器を創作していったのは歴史上画期的。

そして40年を経たという時代の流れを鑑みる公演。

中国でも、韓国でも箏はありますが、

糸の数が違い、奏法さえ異なる事が多い。

また、二十絃筝(現代では通常21本)が、

今では広く使われるようになっており、

これは日本の影響であり、素晴らしい奏者と、

前例にない作品群を生み出していった作曲家の功績。

委嘱作品2曲を含む、9人の作曲家の作品は、

特色と時代の息吹が感じられ、

作曲家も演奏者も、皆二十絃箏と真剣に向かいあい、

様々な可能性を信じながら世に問うていった方々。

3部構成の公演、あまりに充実しすぎ。

素晴らしい公演だが、国立博物館、

またルーブル美術館を、開館と同時に入り、

閉館まで全て見て回った位のボリュームである。

しかし、4時間に渡る公演をしっかりと見届けた、

関係者、ファンは40年に思いを馳せていた。

日本音楽集団 公式HP

http://www.promusica.or.jp/

最近のコメント